Два сердца — сердце человека и «сердце» современной вычислительной машины — микропроцессор. Совершенство, созданное природой за долгие тысячелетия и плод человеческого разума, творческих исканий, появившийся не многим более 10 лет назад...

Внедрение микропроцессорной техники в медицину — явление долгожданное, закономерное и весьма символичное. Ведь медицина, особенно тогда, когда требуется радикальное вмешательство — хирургическая операция,— крайне нуждается в компактных, надежных устройствах, позволяющих своевременно получать достоверную информацию о состоянии организма. Одним из наиболее информационно насыщенных видов хирургического вмешательства сегодня справедливо считается операция на сердце в условиях искусственного кровообращения.

Именно поэтому современная кардиохирургическая операционная оснащена множеством измерительных и регистрирующих приборов. Особое место в комплексе этих приборов занимают приборы со встроенными микроЭВМ Благодаря им стало возможным применение математических методов и использование средств вычислительной техники для обработки медико-биологической информации непосредственно в операционной.

Хирург, склонившийся над операционным полем, так или иначе, строит в своём воображении образ тех глубинных, измеряемых подчас лишь косвенно, процессов, которые происходят в организме во время операции. Уточнить, конкретизировать, дополнить этот образ и тем самым снизить риск операции, способствовать её успешному завершению — вот одна из основных задач, которую должны решать микропроцессорные устройства в этих условиях.

Системный подход при решении вопросов внедрения микропроцессорной техники в медицину, тесное сотрудничество медиков и инженеров — могут послужить основой для создания качественно нового аппаратурного и информационного обеспечения сложных хирургических операций. Значение достижений в этой области трудно переоценить — ведь результат их — здоровье советских людей.

Фото В. П. Шишкоедова

1985 г.

В современной кардиохирургии при операциях в условиях гипотермической защиты миокарда решающее значение приобретают постоянный интераоперационный контроль температуры внутри миокарда и определение параметров гемодинамики. При этом для хирургов и анестезиологов чрезвычайно важно своевременное получение достоверной информации в мониторном режиме [1]. Существенными при этом являются также и габариты монитора, так как кардиохирургическая операционная насыщена различными приборами и специальным оборудованием, поэтому кардиомонитор выполнен в приборном корпусе размером 400x280x200 мм. В его основе лежит микроЭВМ на основе микропроцессорного комплекта серии КР580. МикроЭВМ ведет обработку сигналов с трех игольчатых датчиков температуры, датчиков артериального и венозного давления; определяет минутный объем кровообращения (МОК) на основе методики термодилюции [2].

Вся измеряемая информация и вычисляемые параметры отображаются под управлением микроЭВМ на экране телевизионного приемника в 18 строках по 32 символа в каждой строке. Одноплатная микроЭВМ выполнена на двухсторонней печатной плате размером 170x200 мм. Кроме микропроцессора, схем синхронизации и шинных формирователей она включает 1 Кбайт ОЗУ, 2 Кбайт ПЗУ и параллельный порт ввода-вывода КР580ИК55. В состав монитора входят также телевизионный контроллер, плата сопряжения с датчиками, источник питания и телевизионный приемник «Электроника ВЛ-100».

Работа кардиомонитора происходит следующим образом. После включения питания монитор входит в режим диалога и предлагает оператору выбрать один из основных режимов работы — термометрический или кардиогемодинамический. Термометрический монитор отображает значение температуры в характерных отделах миокарда, например в левом и правом желудочках и межжелудочковой перегородке. Игольчатый датчик может быть установлен и в кардиоплегическую канюлю с целью измерения температуры кардиоплегического раствора, используемого для питания и охлаждения остановленного миокарда. При переходе в режим кардиогемодинамического монитора производится обработка параметров пульсовой, волны артериального давления.

При этом на экране отображается систолическое, диастолическое и среднее значения давлений в артериальном русле, а также значение давления наполнения в венозном русле. Нажатие кнопки «Пуск» вызывает процедуру термодилюционного измерения МОК, сопровождающуюся командой на введение индикаторного раствора. После обработки термодилюционной кривой вычисляются и выводятся на экран значения МОК, ударная работа и ударный объем желудочка, сосудистое сопротивление. Усредненные значения этих параметров можно получить после нескольких замеров нажатием кнопки «МОК средний». Ошибочные замеры, например, при неверном вводе индикаторного раствора могут быть исключены нажатием кнопки «//».

В процессе работы при отсутствии сигналов с датчиков или плохой проводимости катетера кардиомонитор выдает соответствующие комментарии: Нет сигнала, Нет артериального давления, Нет венозного давления, Слабая пульсовая волна. Нарушение установившегося ритма сердечных сокращений сопровождается комментарием Аритмия!

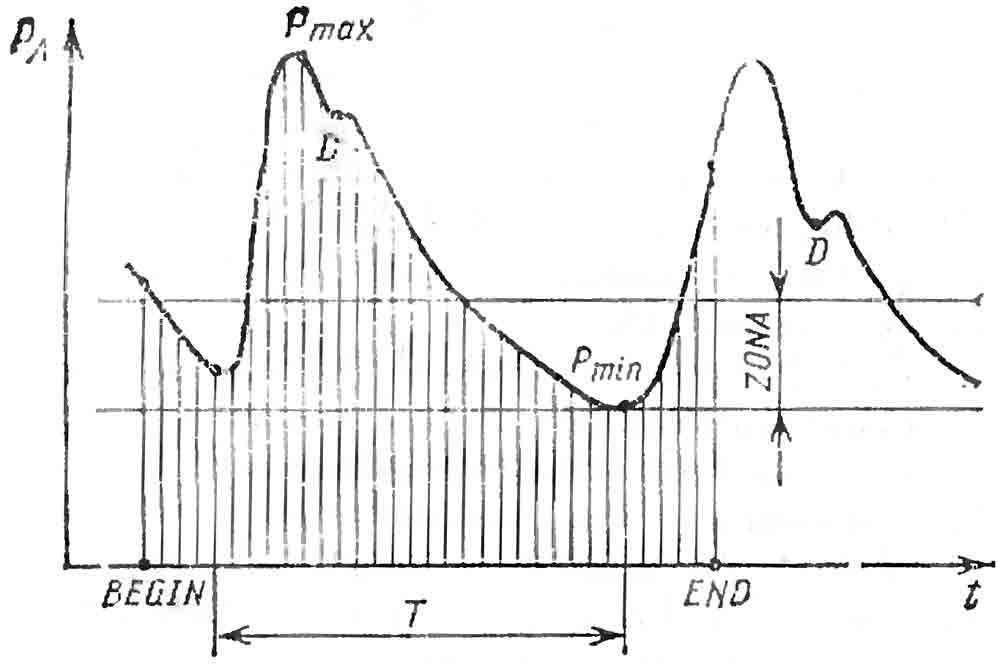

Рис. 1. Пульсовая волна артериального давления

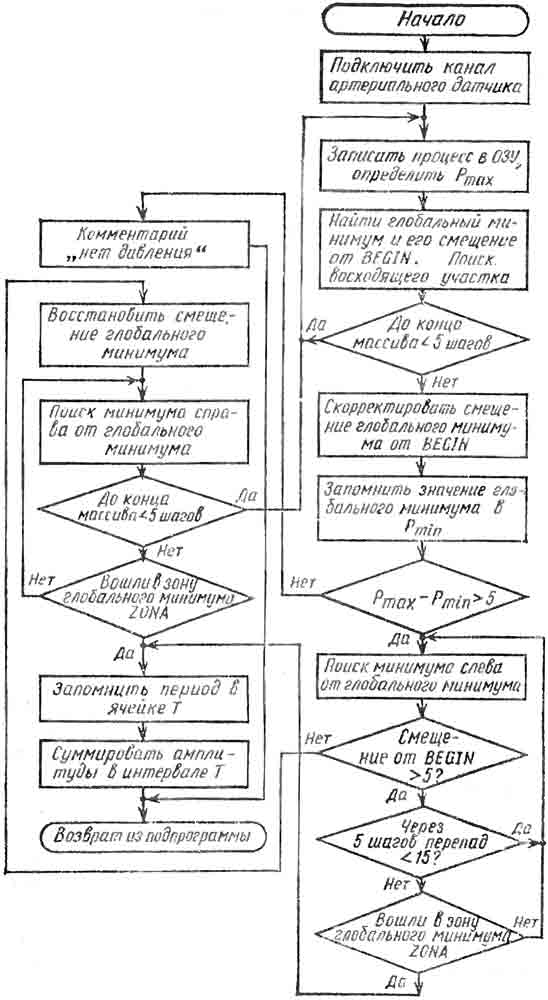

Ниже более подробно рассматривается алгоритм определения параметров пульсовой волны (рис. 1). Подпрограмма обработки пульсовой волны производит запись процесса в память микроЭВМ в течение примерно 2 с. Собственно обработка кривой заключается в отыскании систолического Рmax и диастолического Pmin давлений, определении периода Т и среднего давления как частного от деления площади под кривой за время Т на величину этого интервала времени. Период равен времени между двумя соседними минимальными значениями давления. Для устранения ошибок в определении периода, а следовательно, и частоты сердечных сокращений от дикротических провалов на кривой давления (точка Д) с клавиатуры задается ширина зоны ZONA. Внутри этой зоны относительно глобального минимума Pmin и определяется место правого или левого минимума (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм подопрограммы обработки пульсовой волны

Из-за непрогнозируемости параметров пульсовой волны определение по ней такого параметра, как частота сердечных сокращений, возможно лишь с использованием специальных приемов математической обработки. Разработанный алгоритм достаточно прост и универсален. Однако главным его достоинством следует считать то, что он исключает необходимость измерения частоты сердечных сокращений традиционным методом по R-зубцам электрокардиограммы. В противном случае монитор лишился бы мобильности и автономности — качеств, столь желаемых и необходимых для тех специфичных условий, в которых ему предстоит работать.

1. Малышев Ю. И., Пашнин В. Н., Захаров Е. А., Бураков Е. А. Приборы для интраоперационного контроля температуры миокарда. — Грудная хирургия, 1983, № 6, с. 69—62.

2. Levett J. М., ReplogleR. L. Thermodiluticn Cardiac OutputzA critical analysis and review of the literature. — Journal of surgical research, vol. 27, N 6, Dec, 1979, p. 392-404.

УДК 681.326

Е.А. Бураков

Статья поступила 17 декабря 1984 г.