С Анатолием Шевченко мне довелось познакомиться в 1979 году в Киеве у наших общих знакомых. Всякий раз приезжая в наш город с концертами, он останавливался у них. Ну, а толчком к моим встречам с ним послужило то обстоятельство, что я получил заказ написать музыку к спектаклю "Дядя Ваня", где Чеховым, как известно, предусмотрено исполнение трех гитарных пьес ("Вальс", "Полька", "Романс"). Я написал их еще до знакомства с Шевченко, но произошло непредвиденное: незнание возможностей инструмента, слабое представление того, как для него надо писать, помешало мне добиться удобства фактуры, без которого, естественно, исполнение даже самых элементарных вещей перерастает для музыканта в сущий камень преткновения. Тут-то судьба и свела меня с Анатолием Антоновичем.

Он объяснил мне суть гитарной техники, охарактеризовал основные теоретические принципы и таким образом создал импульс к тому, чтобы я мог самостоятельно претворить свои идеи.

Помню, наша беседа началась с рассказа об устройстве гитарного грифа. С помощью Шевченко я составил для себя таблицу, которая наглядно показала, как же следует писать рационально, исполнимо. Поначалу Анатолий Антонович довольно решительно правил мою фактуру, аппликатуру. Но со временем я приобрел все необходимые навыки (по мнению Шевченко, последний из моих опусов был оформлен безупречно), и основной темой наших разговоров стали сугубо творческие вопросы. В общей сложности в этот период мною было написано около полутора десятка гитарных миниатюр. Должен признаться, я не отношу их к своему творческому активу, а рассматриваю, скорее, как подготовку к сочинению музыки в русле индивидуальной эстетики. Однако эксперимент представлялся мне очень интересным!

Мы встречались и впоследствии — в Киеве, в Одессе, где я не раз бывал проездом, и в Москве, куда Шевченко приезжал с концертами. Всякий раз мы беседовали — подолгу и о разном. О, это всегда было очень интересно! Анатолий Антонович — человек очень образованный: представьте, он самостоятельно изучил испанский язык, чтобы постичь основы стиля фламенко и получить информацию о нем, так сказать, из первых рук, а не по переводам. Через несколько лет эта кропотливая работа увенчалась созданием двух собственных книг о фламенко. Насколько я знаю, они готовятся к публикации в издательстве "Музична Украіна" (Киев)*.

Помимо исполнительства и исследовательской работы Анатолия Шевченко очень привлекает композиция. Его сочинения представляют собой образцы органичной и очень своеобразной "полифонии" разных стилей. А неповторимую свежесть этому синтезу придает глубоко индивидуальное, всегда подлинно творческое толкование.

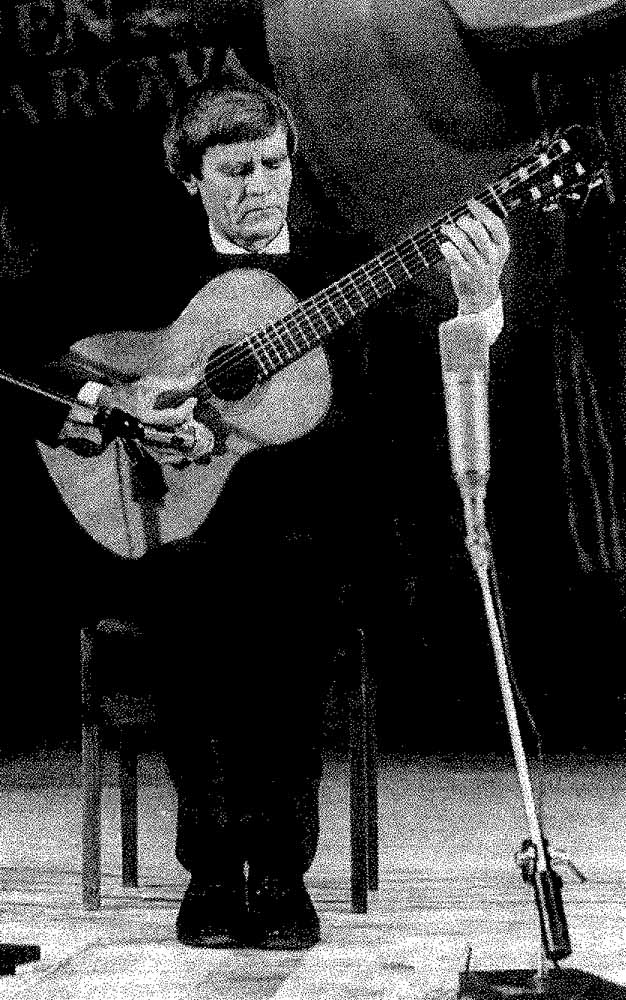

В будущем мы непременно расскажем об особенностях творческого почерка Шевченко-композитора подробнее, надеемся, что сможем также познакомить Вас с нотными текстами его сочинений. А пока хотим предложить Вам фрагменты интереснейшего манускрипта (целиком рукописного!), автором которого является "Синьор Антонио" — так почтительно называют Анатолия Антоновича друзья и коллеги, разделяющие с ним страсть к священнодействию пред алтарем испанской культуры! Итак, перед Вами — “Краткая энциклопедия фламенко”.

* Наша беседа с Л. Грабовским состоялась в 1989 году, и хотя прошло уже более трех лет, за это время, увы, интереснейшие работы Шевченко так и не увидели свет.

- IX Международный фестиваль гитары в Кордове, статья А. Шевченко

Леонид Грабовский

1991 год

Составитель А. Шевченко

ADORNO (адорно, исп., букв. — украшение, отделка, убор). Орнаментальное расцвечивание мелодической линии в cante flamenco; как правило, наиболее ярко проявляется в кульминации cante и требует большого мастерства кантаора.

AFANDANGADO (афацдангадо, исп., букв. — в стиле фанданго). Определение производного стиля, образованного в результате введения в некоторые виды cante (пение) и baite (танец) ритмометрической структуры fandango. Например “Corrido de la costa” представляет собой хакару в стиле фанданго (jacara afandangado). Одним из основных стилей “Картахенеры” (Cartageneras) является Cartagenera afandangado. Свободная, мелодическая линия Картахенеры подчиняется здесь строгому ритму фанданго.

AFICIONADO (афисьонадо, от aficion — склонность, любовь к чему-либо). Страстный почитатель, знаток и любитель искусства flamenco. То же и в тавромахии — знаток и ценитель искусства боя быков, корриды.

Афисьонадо не просто слушатель и зритель искусства flamenco, как правило, он принимает активное участие в фиесте или хуэрге фламенко (juerga flamenca), помогая и воодушевляя исполнителей особого рода хлопками (palmadas), жестами (ademanas) и возгласами — i Ole!, i Vamos!, i Alza! и т.д., что в комплексе представляет собой довольно сложную систему (jaleo), для осуществления которой необходимо тонкое понимание и знание структур, особенностей и характера многочисленных форм Патепсо. Особое значение здесь приобретает умение соблюдать и поддерживать compas (ритмометрическая структура) каждой из этих форм. “Кто не знает компаса, тот не может называться афисьонадо” — говорят в Андалусии.

AFILLA (афилья, возм. от Fillo, имени кантаора первой половины XIX в.) — гортанный, терпкий, глубокий стиль пения; вокальный прием и способ звукоизменения; тип голоса кантаора. Vozafilla (голосафилья) является средством наиболее полного выражения особенностей came jondo, в котором слышится иногда дикий, первобытный крик и эхо напевов народов Древнего Востока.

Эта древняя манера пения, характерная для многих восточных культур, несомненно была известна и в Андалусии с древнейших времен. А в XVI-XVII в.в. ее отголоски проникли даже в аристократические салоны Испании. В некоторых музыкальных сборниках этого времени певцам рекомендуется “делать гортанный звук” (hacergarganta).

Диего эль Фильо (Diego el Fillo) не был создателем этого стиля, он, вероятно, настолько замечательно владел им, что у современников этот стиль стал ассоциироваться с его именем, и в дальнейшем этот термин закрепился среди кантаоров и фламенкологов.

Как правило, все выдающиеся кантаоры владели этой манерой пения, за исключением небольшого числа певцов, которые достигали значительной степени выражения jondo (глубины), не обладая “voz afilla”. К ним относятся Антонио Чакон (Antonio Chacon), Сильверио Франконетти (Silverio Franconetti) и некоторые другие.

Эта манера пения имеет и другие наименования — raja (раха) и “есо gitano” (эко хитано), образующие наименования стилей, соответственно — cante con raja и cante gitano, которые объединяются общим понятием affila, в отличие от других стилей — cante bien и cante bonito, которые определяются как sin afilla (без афилья).

AGUJETAS (АГУХЕТАС, наст, имя — Мануэль де лос Сантос Пастор — Manuel de los Santos Pastor) — выдающийся современный кантаор, представитель хересановской школы пения, для которой традиционным является cante puro, desnudo у tragico (канте чистое, обнаженное и трагическое). В некоторых чертах продолжает традиции Мануэля Торре (Manuel Torre). Разрабатывает cante, свободное от компаса, т.е. неметризованное. Является выдающимся интерпретаторам tonas, siguirigas.soleares, Henios и fandangos. Награжден премией “М. Torre” кафедры фламенкологии в Херте дс ла Фрондера.

ALBA (альба, исп. и прованс., букв. — рассвет, заря) — музыкально-поэтический жанр провансальских трубадуров (XI—XII в.в.) Традиционное содержание альбы — расставание влюбленных на рассвете после тайного свидания.

ALBAICIN (Альбайсин) — древний район Гранады, расположенный у подножия холма Альгамбры (Alhambra) на противоположном берегу реки Дарро. Во времена мавров — самый благоустроенный и прекрасный квартал города. В нем располагался дворец, в котором жили правители Гранады до того, как была построена Alhambra и резиденция эмиров переместилась на противоположный берег реки. Но и после этого Альбайсин еще долго оставался богатым кварталом мавританской знати. “Владельцы соколов” — так переводится дошедшее с тех времен название этого квартала, который своей красотой, своеобразием и поэтичностью поражает воображение каждого, кому довелось хотъ раз ступить на arenida del Carrera. Albaicin — царство меланхолической Гранадины и сосредоточенной самбры. Его поэтическими образами навеяны многие музыкальные произведения. Известна пьеса И. Альбениса “El Albaicin” из сюиты “Иберия”, Ф.Г. Лорка создал фортепианную поэму “El Albaicin” (в пяти песнях), прекрасная самбра, записанная Сабикасом (Sabicas) на одну из своих пластинок тоже называется “El Albaicin”.

ALBARILLO (альбарильо) — быстрый аккомпанемент на гитаре.

ALBORADA (альборада, исп. от alba — утренняя заря, рассвет) — утренняя музыка в Испании: 1) рассветная песня пастуха в честь восходящего солнца, 2) утренняя серенада, родственная альбе, 3) народная инструментальная пьеса ( Галисия, Астурия), 4) утренний концерт на открытом воздухе, так же, как серенада — вечерний. Яркий пример альборады астурийского происхождения — в сборнике Хосе Инсенги (Joselnzenga “Cantos у bailes populates de Espana, Madrid, 1888).

Композиторы довольно часто обращаются к Альбораде, иногда используя народную музыку: П. Вейг “Alborada gallega”, М. Равель. “Alborada del Gracioso” (1905), “Alborada” И. Альбениса, и “Aubade” для фортепиано и восемнадцати инструментов Ф. Пуленка (1929).

(Продолжение следует) – к сожалению, это все… продолжения нет…

***