Боль была острой, почти физической: столько пройдено отрядом свинцово-сыпучих дорог, столько взято нелегких побед, так жарко и щедро побратались ратным духом люди, — и теперь вот приходится говорить всем: «Идите по домам».

Черным жгутом на горло легли эти постыло вынужденные условия перемирия с немцами...

Щорс — кое-кому из партизан он гож в сыновья — медленно обходит бойцов, прощается, обнимает по-братски. Вот уже в его руке шершавая ладонь Захара Запальчишина.

Глянув в молодое обветренное лицо бойца, Щорс протягивает ему и вторую руку и долго, молча не расцепляет ладоней. Потом говорит:

— А о тебе, Захар, если случится, я самому Ленину расскажу. И о тебе, и о батьке твоем, и о братах.

«Если случится»...

Это случилось. И скоро.

— ...Слушаю вас, товарищи. Говорите.

Заметив, что одному из членов делегации не хватило места у стола, Ленин предложил свое кресло, а сам направился в глубь кабинета, к окну, где стояли два обитых кожей стула. Он взял один из них и, неся его почти через весь кабинет, повторил:

— Рассказывайте. Я слушаю.

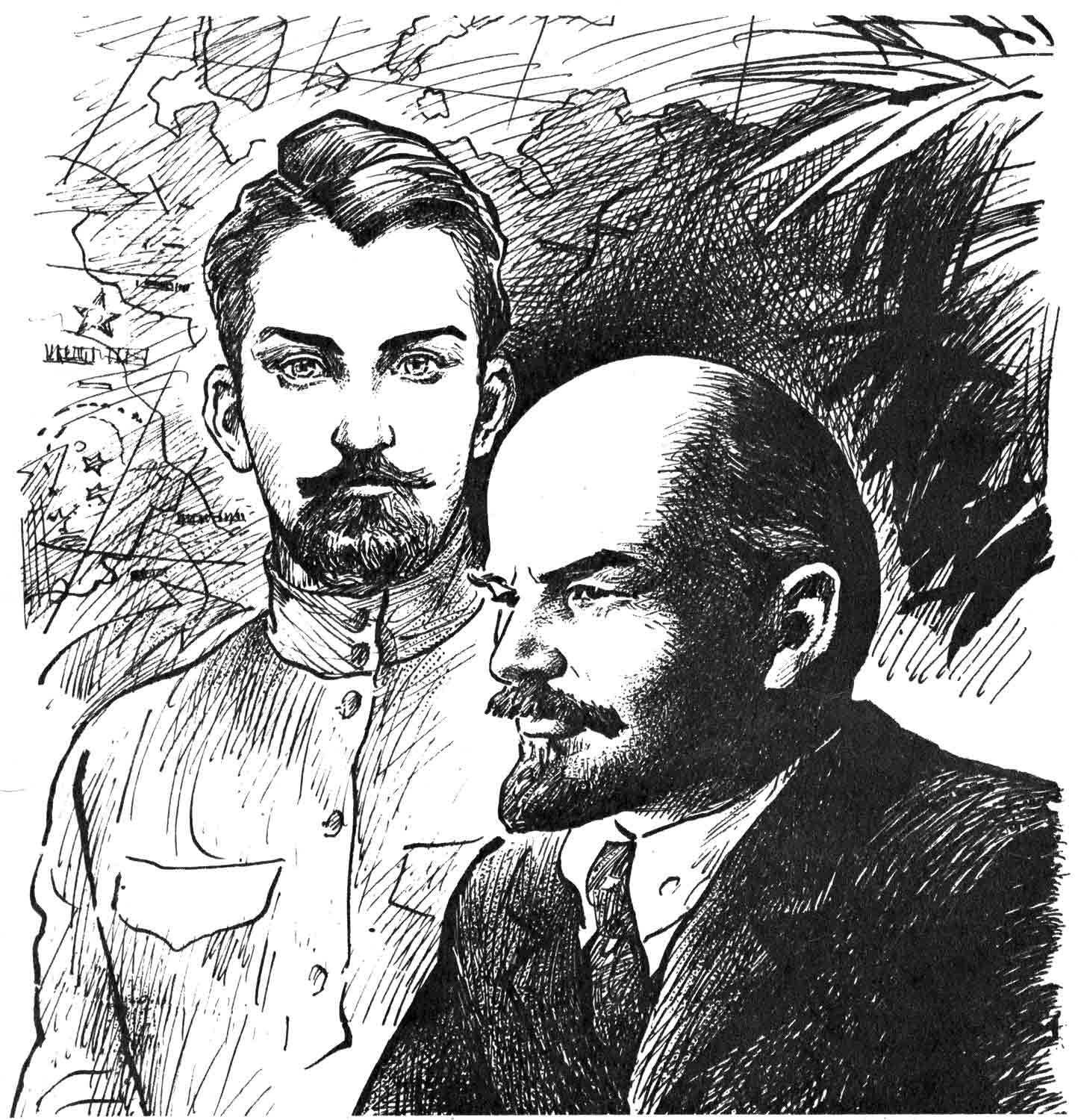

Поставив стул рядом с креслом, в котором сидел Щорс, Ленин сел, окинул всех взглядом, приготовился слушать. Лицо его было так близко, что у Щорса невольно мелькнуло сомнение: а наяву ли все это?

Словно разгадав его мысли, Ленин положил голову щекой на ладонь, отчего наклонился и весь его корпус. Теперь плечи их почти касались, и Щорс отчетливо увидел на лице Ленина не только морщинки, а и мелкие, мелкие рыжеватые точечки, похожие на следы от веснушек.

И еще много, много черточек, которые не передает ни один портрет, даже самая лучшая фотография.

Щорсу хотелось все это запомнить накрепко. Все до малостей: рыжий висок рядом с несколько усложненным рисунком ушной раковины, уголок глаза под реденькой оконечностью брови, веко в сеточке темных прожилок, абрис носа, губ, подбородка, и весь неожиданно и потрясающе близкий теперь профиль, ставший вдруг малознакомым.

Ах, как много недосказывают людям даже самые лучшие портреты!..

Но вот взгляд Щорса встретился со взглядом Ленина, из щелочки между веками брызнуло теплым светом, и все детали живого, немного напряженного ленинского лица, тотчас растворились в этом мягком, чуть настороженном свете.

От настороженности свет взгляда будто слегка пульсировал. Щорс — он все-таки был медиком — знал, что это работает питающая глаз мышца, но ощущение его было совсем другим: ему казалось, что это пульсация мысли. Живой, проницательной и неутомимой ленинской мысли, которая, как и та работающая мышца, тоже является источником энергии.

Только несравненно более могучим.

Неизмеримо могучим.

Неизмеримо? Да, конечно.

Трудно охватить масштабы силы ленинского гения... Революционной силы...

Неукротимы масштабы ленинской мысли. Она подняла Россию. Как рычагом.

Да. Архимедовым рычагом. То есть вот этим негасимым лучиком, для которого точка опоры, найденная и строго, весомо определенная, — любовь к людям...

Все это пронесется в мыслях Щорса позднее. Одними или двумя сутками позднее, когда он сядет в поезд и сразу же, почти мгновенно станет пленником воспоминаний и размышлений о встрече с Лениным.

А сейчас вот он завороженно сидит в кресле, напротив торцового края рабочего стола Ильича и, кажется, слышит дыхание, ощущает пульс, даже эту глазную мышцу Ленина. Щорс знает, что не забудет теперь ни одну из черточек ленинского профиля, не забудет тейи усталости под глазами, порывистых движений его пальцев, только что барабанивших по подлокотнику кресла, а теперь вот коснувшихся его, Щорса, руки.

— Ваше слово, Николай Александрович!

Голос (черт возьми, еще этого не хватало!) почему-то хрипнет, заставляет легонько откашливаться.

В атаках, пересиливая шрапнельный лай и пулеметные глотки, не хрип, а тут на тебе...

А говорил Щорс о самом главном: о том, что надо срочно объединить усилия русских и украинцев в борьбе с немцами, с продавшейся им Радой, со всеми там гетманами и прочей сволочью. Иначе...

— Обязательно! Архи-нужно, — согласился, прерывая Щорса, Владимир Ильич. — И хорошо, что украинская делегация приехала в Москву.

Это придало Щорсу решимости. Он заговорил ровнее, хрипота пропала. Щорс говорил, как на митинге.

Ленин с нескрываемо радостным удивлением повернул и приподнял голову и даже слегка откинулся на стуле, улыбчиво сдвинул брови.

— ...Немецкая оккупация не только позор. Это кровь, измывательства, большое людское горе. Народ рвется к оружию.

И тут Щорс вспомнил о Запальчишиных. И об обещании, которое тогда, при прощании с отрядом, дал самому молодому партизану — Захару. Этот крепкий и рослый сельский парень был седьмым из семьи Запальчишиных, ушедших воевать за Советскую власть.

Седьмым.

Но теперь единственным. Потому что остальные — отец и пятеро братьев — уже погибли.

Щорс сам не заметил, как начал рассказывать сначала о старом Запальчишине — Афанасии, потом о старших сынах его и, наконец, о Захаре. Но он увидел, как переменился Владимир Ильич. Еще больше откинувшись к спинке стула, он сцепил на коленях пальцы рук, сильно сжал их. И казалось, именно от этого движения едва заметно дрогнули и тут же замерли все мышцы его лица: оно посуровело, напряглось, стянув к переносице брови и нижние морщинки лба.

Рассказывая, Щорс видел теперь перед собой два лица: нахмуренное, посуровевшее, сосредоточенное — Ильича и совсем еще молодое, немного курносое, под шапкой волнистых неприбранных волос — Захара Запальчишина.

— А дома, говорите, одна мать осталась? — Ленин расцепил пальцы на коленях и, словно не зная, куда девать теперь руки, сунул левую в карман, а правой опять коснулся локтя Щорса.

— Николай Александрович, а вы... Да нет, я понимаю, вам было не до того...

Ленин с минуту думал, так и не закончив вопроса, который хотел задать, потом спросил:

— А вы не знаете, где проживают Запальчишины?

— Села не назову, — смущенно пожал плечами Щорс,— а уезда они Новозыбковского. Это точно.

— Новозыбковского, — механически повторил Владимир Ильич и задумчиво, глядя в какую-то одну точку, покачал головой. Веки его сильно смежились, но в узких, узких щелочках между ними светились те же пульсирующие лучики. Они были устремлены сейчас в сторону. Казалось, и свет их, и вся проникающая энергия этого взгляда упорно и яростно ищут на земле далекой Новозыбковщины безвестное, забытое богом село, в котором родились и жили Запальчишины.

Когда, повернувшись, лучики коснулись взгляда Щорса, его обожгла переполнявшая их боль.

«А дома, говорите, одна мать осталась?»

Страдание во взгляде Ильича было как бы продолжением этого вопроса и, видимо, Целого вихря мыслей, вызванных рассказом Щорса.

Но вот усилием воли Владимир Ильич преодолел боль, глаза расширились, посветлели, но крохотная черточка обеспокоенности, словно бы след только что перенесенной боли, еще оставалась в них.

Так, по крайней мере, казалось Щорсу.

Продолжая говорить, он все время чувствовал эту черточку, видел этот след. И может быть, поэтому еще теплее, взволнованнее были его слова о солдатах, ходивших в жестокие атаки, о командирах, выросших из тех же самых солдат, и опять о Захаре Запальчишине, который уже через неделю после своего добровольного прихода в отряд пленил в ночной вылазке вражьего унтера.

— Герой. Просто герой, — воскликнул Владимир Ильич.

Лицо его прояснилось, он встал, подошел к столу, потянулся за листком бумаги, взял ручку, хотел что-то написать, но вдруг опять погрустнел, нахмурился, отложил ручку, вернулся и сел на стул.

— Жаль, — сказал скороговоркой, но с чувством. — Очень жаль. Хотя бы имя и отчество знать... Старая ведь женщина... По-иному как-либо просто неудобно обращаться. Да и адреса ведь нет

Щорс безмолвно и беспомощно пожал плечами.

— Вот что, — оживился после нескольких секунд молчания Владимир Ильич. — У меня к вам просьба, Николай Александрович. Вы говорите, что отпущенные вами по домам люди возвратятся по первому зову?

— Возвратятся, Владимир Ильич.

— Так я вас попрошу: если вернется и Захар Запальчишин — узнайте поточнее, откуда он, как имя и отчество его матери, и напишите ей. От имени Реввоенсовета... От моего имени... — Владимир Ильич обвел взглядом всех членов делегации, спросил:

— Правильно, товарищи?

Все горячо утвердительно закивали, хором отозвались:

— Очень правильно.

Но оставалось во взгляде Ильича, как показалось Щорсу, еще что-то невысказанное. И наверное, это были те слова, которые Владимир Ильич сказал Щорсу, когда, проводив до дверей членов делегации, задержал его руку в своей:

— И вот еще что, Николай Александрович... Об этом храбром юноше... Запальчишине...

Владимир Ильич делал короткие паузы, и это выдавало его волнение.

— Случись так, что этот юноша снова окажется у вас в отряде... поберегите его...

Анатолий Землянский

Рисунок В. Лукянца

«Советский воин» №6 1977

***